現在の姫路城は家康の意向により池田輝政が姫路に入城し、築城したもので、それ以前には豊臣秀吉が築いた三層の天守が建っていました。

秀吉が織田信長の部将として中国勢を撃つために播磨入りした時、姫路城主の黒田孝高は秀吉に力を貸し、やがて秀吉が播磨を平定すると姫路城を秀吉に譲りました。秀吉は姫路城を1年で三層の城に改築します。しかしその後、信長が倒れ豊臣家も破れると秀吉の姫路城はわずか20年で取り壊されてしまいました。しかし、その頃の城の一部が現在も残されています。

|

|

|

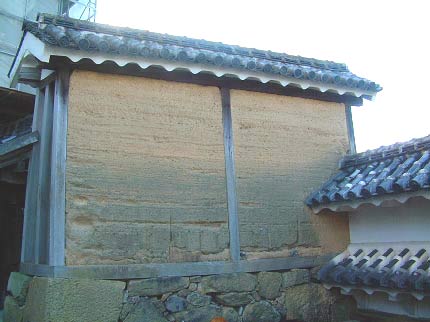

一つは「ほの門」をくぐったすぐ上にある「油壁」。砂と粘土を塗り固めたもので、コンクリートほどの強度を持ち、鉄砲の弾もはじき返すと言われています。

|

|

|

もう一つは「ほの門」をくぐった所の天守のふもとにある「姥が石」。秀吉の城づくりの際、石垣に使う石が不足していました。そんな状況を知ったのか、ある老婆が「これを使ってください」と石臼をさしだしたと言われています。それを聞いた秀吉はたいそう喜び石臼を石垣に使いました。そんな話がたちまち広まり、領民たちはわれもわれもと様々な資材を提供するようになり、工事が順調に進んだと言われています。

|

|

|

|

そしてもう一つが「にの門」の西面(裏面なので順路ではわかりにくい)にある「黒田孝高の紋瓦」。秀吉に力を貸した功績として、秀吉の姫路城には黒田孝高の紋瓦が使われました。黒田孝高はキリシタン宗に帰依し、十字の紋瓦を使っていました。

|